慧远大师早期经历与白仁岩禅寺

来源:

|

作者:pmo015fd9

|

发布时间: 2017-12-08

|

3820 次浏览

|

分享到:

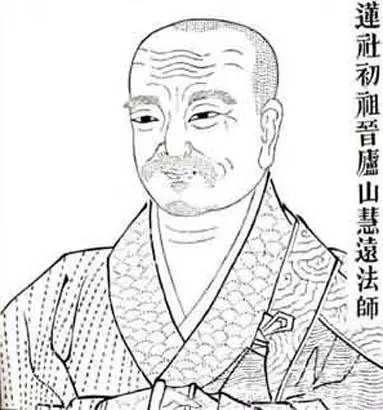

慧远:(334—417)是中国佛教史上一个划时代的人物,对于中国佛教的形成贡献很大,对于慧远后期的史事记载颇多,但对于其早期经历则知之不多。古来传说,慧远曾经在家乡附近的白仁岩(在今代县西北)开山建寺,是以白仁岩禅寺成为慧远修道说法的第一道场。这种传说究竟有没有可能,今略加考察,以究其实。

一、慧远回到家乡附近传法的可能性

慧远俗姓贾,雁门楼烦(今原平市大芳乡茹岳村)人。据《高僧传》,慧远年十三随舅令狐氏游学许洛,博综六经,尤善老庄。年二十一欲渡江东,就范宣子共期嘉遁,因石虎去世,后赵纷乱,道途难行,故不获从。时道安立寺于太行恒山,慧远乃与弟慧持往而归之,闻安公讲《般若经》,以为真吾师也,自此追随安公。兴宁三年(365),道安为避战乱南下襄阳,慧远随行,自此传法南方,再未践迹北地,是以若其开辟白仁岩非虚,当在永和七年(354)至兴宁三年(365)之间。

慧远入道受业之后,常欲总摄纲维,以弘扬大法为己任,因而励精好学,卓然不群,年二十四,学有所成,便就讲说,因而二十四岁之前为其早期求学阶段,既学业未成,便不大可能离师单独弘道,如此其归乡弘法当在升平元年(357)至兴宁三年(365)之间。

由于慧远早年一直追随道安,故其行迹与道安行止关系密切。据方广锠《道安避难行状考》,道安升平元年(357)至360年间在邺都(今河南安阳一带),360至364年间在濩泽(今山西阳城西南),慧远如果回乡传教,当在这两个阶段。

以往的史料都强调慧远此间一直追随道安,而道安又没有北上雁门的记载,如此则慧远没有可能在白仁岩弘法造寺。这段时间慧远确实主要和道安在一起,然而是不是一直形影不离,则需要讨论。

道安与师友同道共同建立了一个规模很大的僧团,一个有组织的僧团对于弘法演教和互助共存都是十分必要的,但这一僧团并不是完全固定的,而是有分有合,随时变革。在道安一生中,有明确记载的就有三次分头弘化。

第一次是在飞龙山(又作封龙山),据《高僧传》,道安与众人商议道:

“居靖离俗,每欲匡正大法,岂可独居山门,使****辍轸!宜各随力所被,以报佛恩。”众佥曰善,遂各行化。

如此道安一直以弘法化众为己任,其“独居山门”往往都是为了避难,而化众就必须分头行化,这样所化才能广泛。在这一思想指导下,道安在南投襄阳的路上又进行了一次分化:

俄而莫容俊逼陆浑,遂南投襄阳。行至新野,谓徒众曰:“今遭凶年,不依国主,则法事难立。又教化之体,宜令广布。”咸曰:“随法师教。”乃令法汰诣杨州,曰:“彼多君子,好尚风流。”法和入蜀,“山水可以修闲。”安与弟子慧远等四百人渡河。1

“教化之体,宜令广布”,这是道安的一贯指导思想,是以在符坚命众下襄阳时再一次采取分头行化的策略:

伪秦建元九年,秦将符丕寇斥襄阳,道安为朱序所拘,不能得去。乃分张徒众,各随所之。临路,诸长德皆被诲约,远不蒙一言。远乃跪曰:“独无训勖,惧非人例。”安曰:“如汝者岂复相忧!”远于是与弟子数十人南适荆州,住上明寺。”2

既然道安特别强调分别行化的意义,因而在此之前令慧远回乡弘化是完全可能的。另外方广昌在分析道安迁移到飞龙山的原因时指出:

有僧先在飞龙山,应该是道安迁移到飞龙山的重要原因。另外,打开地图便可以知道,飞龙山的位置离道安的家乡常山非常近。在道安时代,家族关系始终是人的最主要的社会关系之一。当人们遇到困难,希求家族的帮助可说是天经地义的事。这或者也是道安考虑的因素之一。3

既然道安在选择居住地时会考虑到家乡与家族的因素,那么慧远在学业有成之后返回家乡传教也是完全可以理解的。

白人岩在慧远的出生地的西北方向,距其家乡不过二十余里,为其家最近的一座灵山,风景秀丽,形势奇特。慧远回乡之后,来此“辟石为室,环堵为扃”,结庵而居,使之成为一个佛教道场。这种可能性是很大的。

二、白人岩禅寺的历史和传说

白人岩禅寺相传始建于东晋慧远时代,距今已一千六百多年,但山中现存的碑文最早的则是明朝正统年间所立的《重修白人岩禅寺记》:

代郡西行三十余里则抵茹山,自茹山径入,又西行五里许则抵崞,亦代之属邑,其上有岩,名曰“白仁岩”,有寺名曰:“白仁岩禅寺”,实晋浮屠氏远公之所肇造也。有故碑可考:

首载其岩,风景秀丽,形势奇怪,高者则怖登,深者则骇瞰,险者弗能逾,危者弗敢仰:暨名葩异卉森列左右,珍禽驯兽往来飞走,与夫祥氛瑞霭舒卷于晨昏,岚光林影错映于上下,千容万态,倏忽变化,叹其难于形状也。次载远公,辟石为室,环堵为扃,所居之庵,松萝拥护;演法之台,鸟兽谛听,又有灵泉龙祠,每值岁旱,祈祷辄雨,神异之迹尤夥,管毫弗克尽其事也。终载其寺,楼观、台榭、殿廊、门庑、僧轩、厨库,绘塑之容,陶填之属,靡不悉备。

自时而后,虽有相继修葺,如僧慧开等,然历岁既久,迭遭兵燹,若其景物形胜,天造地设,产于开辟,固千载犹一日矣;至于远公经营之迹,残灭无余,所遗者荒芜之址耳。

迨夫圣朝,尊崇佛教,佑翊国度。于是江黄氏慧庵禅师,蚤投徒竺乾寺智原长老,为弟子三十载,道业既成,闻北有名山胜境,来游五台,观清凉福地,喜捐衣钵,并建千佛之殿。工完,见其寺僧烦杂,乃自谓曰:“兹非吾所宜居也”。遂舍去。来游圆果寺,见其迩于门嚣,复自谓曰:“兹非吾所宜居也”。又舍去。卒游白人岩之境,一睇其山,即曰:“吾所当栖老于斯矣”!

居无何,睹其故基,仰而叹息,俯而涕下,不忍听其毁败如是也。遂谋同僧友微庵,奋然发兴修之志,劳身焦思,不惮勤苦,遍历施主,化缘聚货,市材募匠,以举是役。远近闻之,咸贤慧庵微庵之志,自是趋事赴工者云集辐辏,故几岁之间,正殿、前殿、伽蓝、祖师庙并山门、禅堂、东西廊庑——周毕。观其栋宇宏壮,象貌尊严,金碧晃辉,黝垩芳菲,虽故所刻远公之功殆弗过也。

落成之日,请予记之。予既乐其山形奇伟,为一州之绝景,复乐慧庵微庵兴坠修废而事竟有成,是皆可书也,故弗辞而为之记。

时正统十年孟秋七月望日,本寺住持庵瑞云与然微庵同立石。

此碑题为“前大理寺少卿、中宪大夫、郡人、弋谦撰、承直郎、户部山东清吏司主事、郡人、贾郎书,从仕郎、代州判官、历城、崔铎专篆额”,于今仍存,信而可证,是白人岩的重要文物。此碑明确指出白人岩禅寺为东晋慧远所肇造,更为重要的是,还指出这一说法出自当时可见的一个古碑。

这一古碑首载白人岩的自然风光,次载远公经营开辟之功,终载其寺当时的建筑详情。据此古碑,慧远开山时并未进行大规模的营建,而是利用本来的自然地势和资源,辟石为室,环堵为户,所居的草庵松萝密布,说法的石台鸟兽成群,这些都表明只是草创阶段,几乎纯任天然,人工建造的成份很少。这是符合当时的历史事实的,因为慧远回乡时间不长,又处在战乱时期,没有条件进行大规模的营建。其中还提到灵泉龙祠,祈雨辄应,灵泉出自天然,龙祠则可能在慧远到来时就已经存在了。

一个关键的问题就是此故碑究竟出于何时,从言其寺楼台殿宇等无不悉备的情况来看,肯定不是慧远初创时的景象,而是后世相继修葺的结果,因而此碑肯定是东晋以后之物。在历代修葺此寺的过程中,僧慧开可能做过很大的贡献,故特别提及他的名字。

历史上名为慧开的高僧不少,但根据现存的查到的资料,很难发现他们和白人岩有何关系。据《高僧传》卷八法瑗传:

法瑗(409—489)“初出家,事梁州沙门竺慧开。开懿德通神,时人谓得初果。开谓瑗曰:‘汝情悟若此,必能纲总末化,宜竞力博闻,无得独善’。于是辞开游学,经涉燕赵,去来邺洛。值胡寇纵横,关陇鼎沸,瑗冒险履危,学业无怠,元嘉十五年还梁州,因进成都。后东适建业,依道场慧观为师。笃志大乘,旁寻数论,外典坟素,颇亦披览。后入庐山,守静味禅,澄思五门,游心三观”1。

从法瑗的经历来看,他确实与慧远有关,可以说是慧远的法孙。因为他是道场慧观的弟子,慧观亦为远公门徒。他还入庐山修禅,得道生顿悟之旨,对于远公法要也肯定熟悉。他也曾北上燕赵,很可能到过代州。然而这些都无法证明其师竺慧开与白人岩的关系。法瑗师从慧开是在元嘉十五年(438)前,当时慧开还在梁州。慧开既然不让法瑗竞力博闻、四方游学,他自己是否也在后来游化各地,从而到达代州白人岩则不得而知,既不能排除这种可能性,也无法找到实有其事的证据。

《高僧传》卷十一昙猷传还提到“时又有慧开,慧真等,亦善禅业,入余姚灵袐山,各造方丈禅龛,于今尚在”昙猷示灭于晋太元末年(太元二十一年为公元396年),慧开既与昙猷同时,则是与慧远同时甚至更早一些的高僧,且又在南方修禅,不大可能跑到雁门继慧远之业。

在历代“慧开”中,名气最大的是彭城慧开(469—507)。《高僧传》卷八法度传中提到“时有彭城寺慧开,幼而神气高朗,志学渊深,故早彰令誉,立年便讲”3。《续高僧传》卷六又有本传,言其姓袁氏,吴郡海盐人,初为宣武寺宠公弟毗子,从学《阿毗昙》及《成实论》,后入上京,住道林寺,听藏、旻二公经论,后移住彭城寺。从其经历来看,他一直在南方活动,根本没有到过北方。

《续传灯录》卷三十五还提到黄龙慧开,字无门,杭州人,为万寿崇观禅师法嗣,他也是主要在南方活动的禅僧,没有到过代州的记载。

总之,这位慧开可能是不见僧传的僧人,其主要贡献是修复白人岩禅寺,其时代在明以前,远公开辟白人岩的传说在明朝以前就已经出现了,此说并非孤证,现存于慧远故里——今原平市大芳乡茹岳村的《重修楼繁禅寺铭有序》便提供了另一证据。其中提到“雁门之前三十余里,彼有古刹,其曰楼繁,即东晋匡阜远公法师□□之□故里也。比邻如岳,东近大方,南联滹水波涛,西径灵岩藏突兀,川平境秀,物胜地灵,到者息而谓罕有出其右者。世传昔有胜井,□水异常,□□□香,能愈□疾,四方瘵者,无不□求。偶于栏秀金芝,是日远公遂诞。托斯显瑞,则知公异焉。而后依彼建刹,名胜井院,今寺是也。□兵隳泯,积有□美,太原府僧□□都都纲如日和尚而重建焉。师讳立铭,号如日,姓李氏,本云中南乡刘庄人也,世家十善,舍师为僧,□染于本府南关海云禅师,礼无暇玉菩萨为师,瓶数载,受昔《华严》、《法华》等诸大部经,后诣燕京,登坛受具,请□于壁峰禅祖,参随左右,十有□□,□众和而不流,服勤劳而□倦,元至正末年,来遁于崞阳之西山灵岩禅寺,亦远公习定之道场”。

碑中提到的“崞阳之西山灵岩禅寺”,就是白人岩禅寺。据《重修白人岩禅寺记》可知,白人岩当时也属于崞阳,也属于茹山,也在楼繁寺西边,无论是方位还是所属,都与白人岩禅寺无异,由此也可知白人岩禅寺元代以前名为灵岩禅寺。灵岩禅寺为何更名为白仁岩禅寺,既然作于大明正统十年(1445)的《重修白人岩禅寺记》就已经改称为其白人岩禅寺,为何作于正德元年(1506)的《重修楼繁禅寺铭》不加理会,仍然称楼繁寺“西径灵岩”呢?

灵岩禅寺更名为白人岩禅寺,可能与朝代更替有关。明虽代元而立,但在北方,蒙古族的威胁在相当长一段时间内仍然存在。撰白人岩寺碑者为官员,自然带有强调的政治倾向和民族感情,是故讳言灵岩寺名。楼繁寺碑撰文者为僧人,他们以为“成败有时,兴亡存数”,对于政治本来就不如文人官僚那么关心,故不讳言灵岩,甚至还称元朝为“大元”,再者重修楼繁寺的祖师如日本为元朝时人,故其后辈只能据实而言。

如此白人岩禅寺的历史可以明确推到元代,当时名为灵岩禅寺,重修楼繁寺的如日就曾经于元朝至正末年(1368年前)住锡灵岩寺,直到明洪武十五年(1382)壬戌岁始经营重修楼烦禅寺,其在灵岩约二十年,堪称白人岩禅寺历史上有名的高僧。如此白人岩禅寺在明初洪武年间依然兴盛,而到正统年间便已荒废,其间不过六七十年,有可能是在如日到楼烦寺后,岩寺住持乏人,渐至荒芜。

既明白仁岩禅寺原名灵岩禅寺,即可由此进一步推考其历史。恰好代县钟楼有一巨钟,上有铭文,《代州志》亦录:

灵岩院钟铭

一气初判,三级道分,龟书浮于□洛,爱□九畴;龙图出于荣河,以章八卦,故能范围天地,□□□物。是以圣人备物,致用成器,以为天下之利也。自古迄今,载于史籍。然□□近□,冈阜其聚,□(而)实繁□(其)久者,物(此下有缺文)。与仁慕义,好善敬神,敝里首户赵明、耆长李添等,特募良工,铸钟一口,旷古未有,以旌宝刹名蓝,□□□□梵宫绀殿,为众生之福地;净土祗园,设诸圣之 容。(此下有缺文)法身凝寂,非色相之可□(表),□(妙)智圆□(成),岂天人之所测?世本□钟,乃□□凫氏之作。(此下有缺文)不惟训导朝暮,抑亦拔生救□利器也。命予作记,勉而为之。其铭曰:

乾坤定位,阴阳运行。

厚载浊凝,高明孕清。

五材□类,金为□ 英。

天生□□,铸作钟□。

□炉呈□,百炼乃成。

出作入息,以警昏明。

□□用此,觉岸超生。

记□录德,千古重名。

随永社长:杨崇。二长:王颜。录事:侯赟,马荣,刘富,□□,智炬。《如来破地狱真言》。(经文不录)

大定八年岁次戊申,八月二十三日造。

这一铭文为王璧所撰,乾隆《代州志》谓“案灵岩院,今不知所在,钟亦不知何时移之城内,撰铭之王璧无结衔,以文有‘敝里’字,知为州人。钟甚巨,悬梯其侧,始可扪读,而镕冶不精,字多残泐,文粗能成诵,书则俗工所为,无足观也”。看来由于寺院改名,清人已不知灵岩原为白人岩禅寺之名了。

大定为金世宗年号,八年戊申即公元1168年,如此至少金朝时灵岩寺就已经存在了,不过当时称为灵岩院。灵岩院当时已经是“宝刹名蓝”,众生福地,并且很可能是以弘扬净土著称的名寺,其中有诸圣(特别是西方三圣)的容像,这一巨钟肯定是属于位于白人岩的灵岩院的,直到后世,“岩寺晚钟”还是代州八景之一,闻名四方。

灵岩院金朝即有并非孤证,据《佛祖历代统载》卷二十:

三藏沙门吽哈啰悉利,本北印度末光闼国人。住鸡足山,诵诸佛密语,有大神力,能祛疾病,伏猛呼,召风雨,辄效皇统。与其从父弟三磨耶悉利等七人,来至境上。请游清凉山礼文殊,朝命纳之。既游清凉,又游灵岩。礼观音像,旋绕必千匝而后已,匝必作礼,礼必尽敬,无间日。日受稻饭一杯,座有宾客,分与必遍,自食其余,数粒必结斋。始至济南,建文殊真容寺,留三磨耶主之。至棣,又建三学寺。大定五年四月二十三日,示寂于三学,年六十三,僧夏则未闻也。

三藏沙门吽哈啰悉利(1103—1165)于金朝来华,到清凉山礼文殊,“既游清凉,又游灵岩”,此灵岩必定是距五台山不远的灵岩院。灵岩院还有观音像,这是“设诸圣之最容”的又一证据。他围绕观音像行道,每次必绕千匝,每匝必行礼尽敬,日日如此。看来他是一个非常虔诚的法师,日唯一饭,食数粒则结斋,保持着印度佛都严肃的作风。三藏示灭于大定五年(1165),这是大定年间灵岩院已经建立的又一证据。

由于五台北麓还有一个灵岩院,在今繁峙县东南四十公里的天岩山,今名岩山寺,亦建于金朝,当时亦名灵岩院,因吽听哈啰悉利所游的灵岩院未必是白人岩的灵岩院。从距离上讲,他所游的更有可能是五台山北端的灵岩院,然而此灵岩院应当在五台范围之内,“既游清凉”,就已经包括了天岩山灵岩院,“又游灵岩”,就应当是另外一个距五台亦不为远的白人岩灵岩院。如果将“清凉”和“灵岩”都理解为寺名,则更有可能为繁峙灵岩,不过历难远至,不可能只游一个清凉寺。

如果说在金朝代州就有两个灵岩院,那么前述钟铭的归属也有疑问。不过繁峙的灵岩院距州城百里有余,如此巨钟难于搬运,不大可能如此费力移到钟楼。而白人岩距州城不过三十余里,由于后来寺宇荒废,加上钟楼需要巨钟,移之城内是完全可能的。因而无论三藏所游是哪一个灵岩院,依此钟铭,白人岩禅寺的历史至少可以前推到金朝是没有疑问的。

白人岩禅寺在金朝以前的情况则不甚明了,《重修白人岩禅寺记》所说的故碑不知出于何代,是否早于金朝亦不得而知。值得注意的是,白人岩与慧远故里、胜井院与灵岩院息息相通,相互支持,互为证据。在今慧远故里楼烦寺中,除上述碑铭外,还有金大定年间的经幢,这表明大定年间楼烦寺也很兴盛,与灵岩院一样。更为重要的是,寺中有晚唐五代天祐九年壬申岁(912)为晋王李克用(856—908)所建的《佛顶尊胜陀罗尼经》经幢,这是现存最早的碑文,可见楼繁寺(当时或名胜井院)至少建于晚唐,可能此时灵岩院就已经存在了,但这只是推测,还缺乏明显的证据。

除后世的记载外,慧远开辟白人岩尚缺乏明确的证据。然而从晋译《华严经》中可以找到一个有力的旁证,证****远到过白人岩。

据晋译《华严经》卷二十九:

东北方有菩萨住处,名清凉山,过去诸菩萨常于中住。彼现有菩萨,名文殊师利。有一万菩萨眷属。常为说法。

此清凉山后来被认为是五台山,不过经文并未明确此山属于中国,只是从方位上说于印度东北方而已,而下文所说的那罗延山则明确说在中国:

真旦国土有菩萨住处,名那罗延山,过去诸菩萨常于中住。边夷国土有菩萨住处,名牛头山,过去诸菩萨常于中住。

这两段经文,唐译本前段与晋译一样,后段则有明显的差别。据唐译本卷四十五:

东北方有处,名清凉山。从昔已来,诸菩萨众,于中止住。现有菩萨,名文殊师利,与其眷属,诸菩萨众,一万人俱。常在其中,而演说法。

据同卷:

震旦国,有一住处,名那罗延窟。从昔已来,诸菩萨众,于中止住。疏勒国,有一住处,名牛头山。从昔已来,诸菩萨众,于中止住。

真旦,明确是指中国,这是佛经中难得出现的中国的国名,值得珍视。那罗延山,过去都释为山东青州的东牢山。牛头山,晋译本只说是在边夷国,未有定指,唐译本则明确说是在疏勒国。

据法藏《华严经探玄记》卷十五:

五清凉山,则是代州,五台山是也。于中现有古清凉寺,以冬夏积雪,故以为名。此山及文殊灵应等,有传记三载,具如彼说。

八真旦者,或云震旦,或曰支那,是此汉国名也。那罗延山,此云坚牢山,则青州界有东牢山,应是也。彼现有古佛圣迹。九边夷国者,准梵语似当疏勒国。今但润州江南有牛头山,彼中现有佛窟寺也。则北印度境,传云有四辟支佛影,时时出现。又此润州古时亦有蛮居此处,现蛮王陵故,亦名边夷也。

依照法藏的解释,清凉山肯定是指代州的五台山,因为山上冬夏积雪,所以号为清凉山,又有古清凉寺为证,还有慧详的《古清凉传》三卷,具说其中灵应。明确属于中国的坚牢山则是指山东青州东牢山,其中古佛圣迹。至于牛头山,法藏虽然承认依照梵文应当指疏勒国的牛头山,但他对此又不甘心,以为江南润州的牛头山也与经文相应,因为其中有佛窟寺,与北印度的辟支佛影相似,而且当地古时亦属于边地蛮族所居,有蛮王陵为证,也可解释为边夷国。

据澄观《华严经疏》卷四十七:

五清凉山,即代州雁门郡五台山也。于中现有清凉寺。以岁积坚冰,夏仍飞雪,曾无炎暑,故曰清凉。五峰耸出,顶无林木,有如垒土之台,故曰五台。表我大圣五智已圆,五眼已净,总五部之真秘,洞五阴之真源,故首戴五佛之冠,顶分五方之髻,运五乘之要,清五浊之灾矣。然但云东北方者,其言犹漫。案《宝藏陀罗尼经》云:我灭度后,于赡部洲,东北方有国,名大振那。其国中间有山,号为五顶。文殊师利童子游行居住,为诸菩萨众于中说法,及与无量无数药叉、罗刹、紧那罗、摩目侯罗伽、人非人等,围绕供养恭敬。斯言审矣。其山灵迹,备诸传记。

又据同卷:

七震旦国,即此大唐,亦云真丹,或云支那,皆梵音楚夏。此云多思惟,以情虑多端故。前为成八方故,清凉直云东北。今在诸国之类。故举国名。那罗延者,此云坚牢。昔云即青州界有东牢山,现有古佛圣迹。此应是也。然牢山乃是登州,亦青州分野。其山灵迹亦多。然今之到此山,在蔚州东,灵迹显著,不减清凉。时称普贤所居,往往有睹。彼亦有五台,南台有窟,难究其底。时称那罗延窟,或即是此。八疏勒国,具云佉路数怛勒,是彼国山名,因山立号。或翻为恶性,因国人以立名。然牛头山在今于阗国,此云地乳。佛灭百年,方立此国,具如《西域记》。以集经之时未开,尚属疏勒故耳。晋本但云边国,故或指江表牛头。今译既明,定非此也。

又据澄观《大方广佛华严经随疏演义钞》卷七十六:

第三定其方所。以经不指国名,但云东北,故引经定所。以此经不指者,以在八方之例,余之七方皆不指国名,在下文故。今恐浅识者惑,故引经证。此经亦名《八字陀罗尼经》,广说文殊之德。疏引犹略,今更引之。谓彼经金刚密迹主菩萨问如来云:文殊师利于可处方面住,复何方面能行利益?如来答云:我灭度后(已下疏文全引)下有偈云:

文殊大菩萨,不舍大悲愿。变身为童真,或冠或露体。

或处小儿丛,游戏邑聚落。或作贫穷人,衰形为老状。

亦现饥寒苦,巡行坊市里。求乞衣财宝,令人发一施。

与满一切愿,使令发信心。信心既发已,为说六度法。

领万诸菩萨,居于五顶山。放亿众光明,人天咸悉睹。

罪垢皆消灭,或得闻持法。一切陀罗尼,秘密深藏门。

修行证实法,安竟佛果愿。具空三昧门,习尽泥洹路。

文珠大愿力,与佛同境界。

下更广赞其德。不能繁叙,要当寻经。

澄观对于清凉山即是五台山确信不疑,又恐他人不信,故多方解释,以为经中不提国名,是因为依照文例,其他方位都没说国名。又引《八字陀罗尼经》为证,其中明言文殊“领万诸菩萨,居于五顶山”,当然是指五台山。

据同书卷七十七:

疏。此云多思惟者,婆沙亦云“支那”,此云汉也。《西域记》云:大汉具云摩诃支那。故真谛三藏云衣物。意云。是衣冠人物之国。皆是义翻。疏翻为正。疏。亦青州分野者,禹别九州,东为青州,则天下分其九分野矣。疏。然今之到此山者,相传云,以是秦始皇筑长城,到此毕工,故立其名。

疏。八疏勒国等,具云佉路数怛勒者。《西域记》第十二云:出葱岭其乌铩国。此国城西二百余里,至一大山。从此北行山碛旷野五百余里,至佉沙国。旧云为疏勒者,乃称其城号也。正音具云室利讫栗多底。疏勒之言犹为讹也。

又据同卷:

王城西南二十余里,至瞿室[饥-儿+夌]伽山,唐言牛角,山峰两起。岩石四绝。于崖谷间,建一伽蓝。其中佛像,时烛光明。昔如来曾至此处,为诸无人,略说法要,悬记此地,当建国土,敬崇遗法,遵习大乘,即今处也。牛角岩有大石室,中有阿罗汉入灭心定,待慈氏佛。数百年间,供养无替。近者崖崩,掩塞门径。国王兴兵,欲除崩石,即黑蜂群飞,毒螫人众,以故至今,石门不开。释曰:据此亦为圣居。或指江表牛头者,即金陵南四十里,有山名牛头。谓由此山有双峰,故一名双阙,一名天阙,一名南郊,一名仙窟。皆以累朝改革不定。按《域地志》,此山高一千四百尺,周回四十七里。准《西域记》及旧《华严经》菩萨住处品,心王菩萨告诸菩萨言,东北方边夷国土名牛头。若按新经云,疏勒国有一住处,名牛头山。如前所引《西域记》文,此与真丹处则异也。(此文见《金陵塔寺记》)古老相传,云是辟支佛现形之所,而前后文,多云菩萨于中止住,而其灵应,往往有之。

值得注意的是,唐译本明确称牛头山在疏勒国,晋译本则含糊不清,只言其属于边夷之国。这恐怕不只是翻译的问题,中国僧人对中国佛教的特殊感情和民族情结对于经典翻译和解释所起的作用是不容忽视的。虽然法藏明知依照梵本边夷国实为疏勒国,却非要强为之解,道是江南润州的牛头山同样与经中的牛头山相应。澄观虽然纠正了法藏的说法,以为牛头山确实在疏勒国,但其表现的民族情绪不下于法藏,他将经中的支提山解释为天台南部的赤城山或剑川的三学山,同样是无根据的附会。

如果按照法藏的解释,则晋译本的牛头山并非指江南的牛头,而是指雁门的牛头山。牛头山,又名斗牛山,垒头山,因山上七峰连绵不绝,若牛形,故名,亦名北斗山,在勾注陉西。白人岩亦在牛头山间,据《雁门关地理总考》,白人岩“在牛头山间,慧远建寺,巨石上有石塔,峰顶间有说法台”。代州本属边地,长期属于少数民族聚居地,当然是边夷国,尤其是慧远生地,名为楼烦,本来就是少数民族之名。如此晋译本所暗示的有牛头山的边夷国,实是指慧远的故乡和他曾经住止过的白人岩。

慧远与《华严》大部有很大因缘,其梵本就是慧远派弟子支法领等于阗取来的,其译主觉贤亦与慧远关系密切,觉贤被摈,慧远将其迎请到庐山安置,并致书秦王解其摈事。特别是参与翻译的慧观、慧严,本来是从庐山前往长安的,亦为远公弟子。或许慧观在庐山时,听到远公讲过家乡的山水风景和自己曾到过牛头山中的白人岩坐禅的故事,故对之印象深刻。由于慧远对《华严》传到中土的特殊贡献,参与译事的慧观等人有将经中的牛头山暗示为雁门的牛头山,将疏勒国译为边夷国,以与白人岩和慧远故里“楼烦”相应,这是完全合乎情理的。

不只如此,《华严经》中出现的与中国有关或者说解释成与中国相关的地方都与慧远关系密切。如清凉山,被认为是代州的五台山,也在慧远家乡附近。即使是那罗延山,也未必是指山东青州的东牢山。如澄观就指出蔚州《今河北省蔚县》东边有一座山,号称普贤住处,灵迹不减五台,南台有一窟名为那罗延窟。澄观所说的这座灵岩今称小五台。按照这一解释,那罗延山也可能是指五台山,因为五台山上也有那罗延窟。

山不在高,有仙则灵,所谓人杰地灵,正是由于出了慧远这么一位杰出的人物,与之相关的楼烦寺、白人岩禅寺和牛头山、五台山才成为著名的佛教道场和天下名山。

白仁岩禅寺作为远公最初开辟的道场虽有一定证据,但还有待于进一步的研究,希望有更多的人关心这一问题,使之得到更为圆满的解释。

(作者简介:徐文明,1965年生,哲学博士,北京师范大学哲学与社会学学院教授、博士生导师,中国宗教学会理事,中国人民大学佛教与宗教学理论研究所兼职研究员,中国佛教文化研究所特约研究员,河北禅学研究所特约研究员,北京佛教文化研究所研究员。)